Storia di Monte San Vito

- Conoscere la città, la sua storia

-

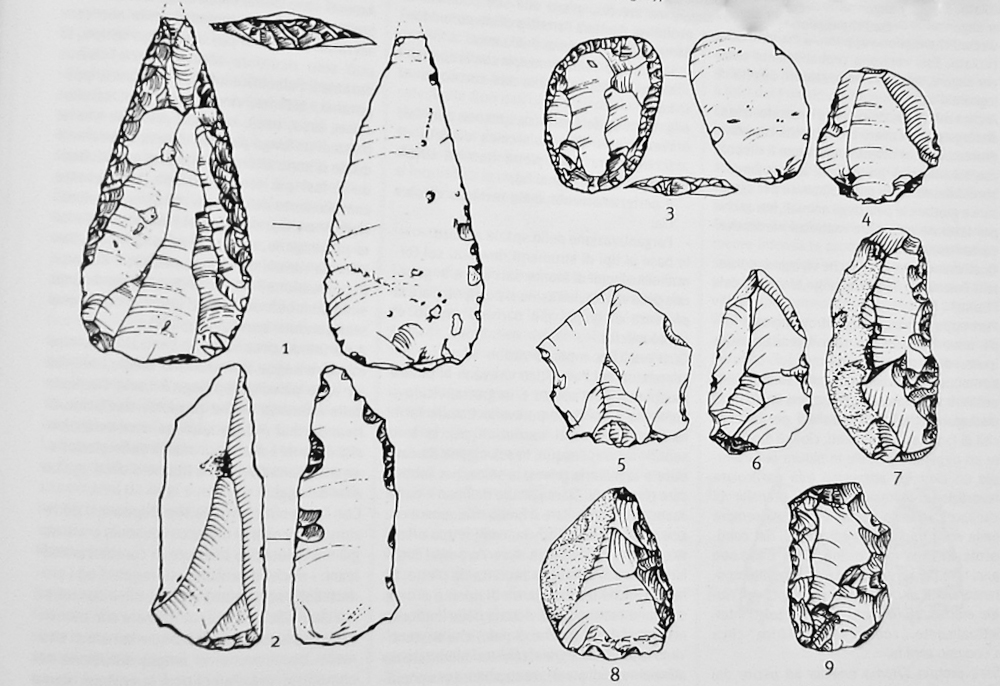

- Punte e raschiatoi risalenti al periodo Paleolitico rinvenuti nel territorio di Monte San Vito

Già dal paleolitico inferiore il territorio di Monte San Vito risulta frequentato da gruppi di cacciatori, che hanno lasciato traccia del loro passaggio in tre località (San Vito - Contrada Perello - Colonìa Tiberi) dove sono stati recuperati manufatti di selce.

Dell'industria litica di San Vito sono stati ritrovati : alcuni facciali o amigdale ed utensili quali raschiatoi, punte, strumenti denticolati che fanno ipotizzare la presenza di gruppi più o meno evoluti di homo erectus; pochi reperti di ceramica e di selce attribuibili al Neolitico, anch'essi , rinvenuti a San Vito.

Particolarmente interessante è il ritrovamento di una sepoltura, in contrada San Rocco, attualmente esposta al Museo Preistorico Etnografico "Pigorini" di Roma, accompagnata dal corredo composto da 3 lame, 26 punte di freccia ed un pugnale di selce.Tale tomba potrebbe appartenere alla fine dell'Eneolitico o al Bronzo antico.

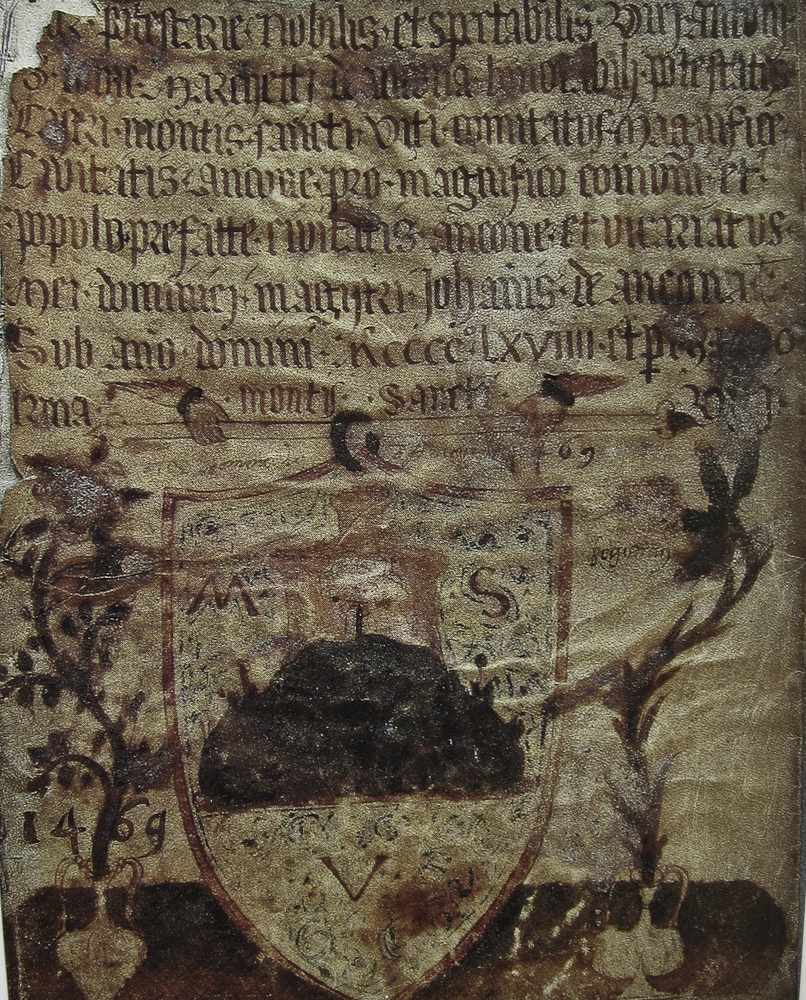

- Copertina del Libro del Podestà, anno 1469

Le origini di questo importante e conteso castello vengono fatte risalire, secondo notizie che Angelo Massa desume da manoscritti andati perduti, a due antichi castelli: Castel San Pietro o Monte San Pietro e Bitodunum, poi diventato Vitodunum, probabilmente fondato dai galli senoni nel 4° secolo a.c..

Il primo documento scritto in cui si menziona Monte San Vito risale al 1053 ("Carte diplomatiche jesine") e successivamente si ha una citazione nei "Regesti Senigalliesi" del 1155, dai quali si evince un probabile consolidamento in un unico insediamento di molto anteriore al X° secolo; mentre, con la pubblicazione del diploma del 1177, emanato da Federico I° il Barbarossa, assume un rilievo storico non indifferente.

Questo specialissimo privilegio sottraeva il dominio sul paese alla giurisdizione del marchese anconetano per porlo sotto il diretto dominio dell'imperatore; oltre a questo Monte San Vito ottenne in concessione un territorio vastissimo comprendente i castelli di Morro, Alberello, Orgiolo e Morruco e sei ville tra le quali quelle di San Marcello e di Antico; a ciò si univa il territorio che si estendeva fino al mare, includendo la famosa Selva di Castagnola, ad eccezione dell'abbazia Cistercense.

In seguito alla morte dell'imperatore, la comunità monsanvitese ritornò sotto la giurisdizione della Diocesi di Senigallia, che poi cedette, in seguito ad accordi, la giurisdizione alla città di Jesi; ma il dominio di Jesi sul castello fu oggetto per lunghi anni di aspre contese con la città di Ancona.

- Mappa della Vallesina nel XVI secolo

Agli inizi del XV° secolo il castello fu occupato, dopo il precedente e fallito tentativo di Galeotto, dai Malatesta, che consolidarono la fortificazione, costruendo una rocca che ora è inglobata nel Palazzo del Municipio.

Ancona, vista l'importanza strategica, si rivolse direttamente al papa Martino V, ma solo sotto il successore Eugenio IV (7 febbraio 1432) poté ottenere la nuova sovranità su Monte San Vito.

Purtroppo le diatribe fra Ancona e Jesi durarono ancora per decenni e terminarono quando Leone X dei Medici assegnò definitivamente il Castello ad Ancona, costringendo Jesi a pagare un'elevata multa.

Dopo un periodo difficile per calamità, brigantaggio e carestie, il paese si avviò verso una costante crescita, favorita dalla relativa autonomia, di cui si ha testimonianza e diretto riconoscimento nella concessione da parte del papa Paolo V Borghese, appena eletto al soglio pontificio (1605), del titolo di "Terra".

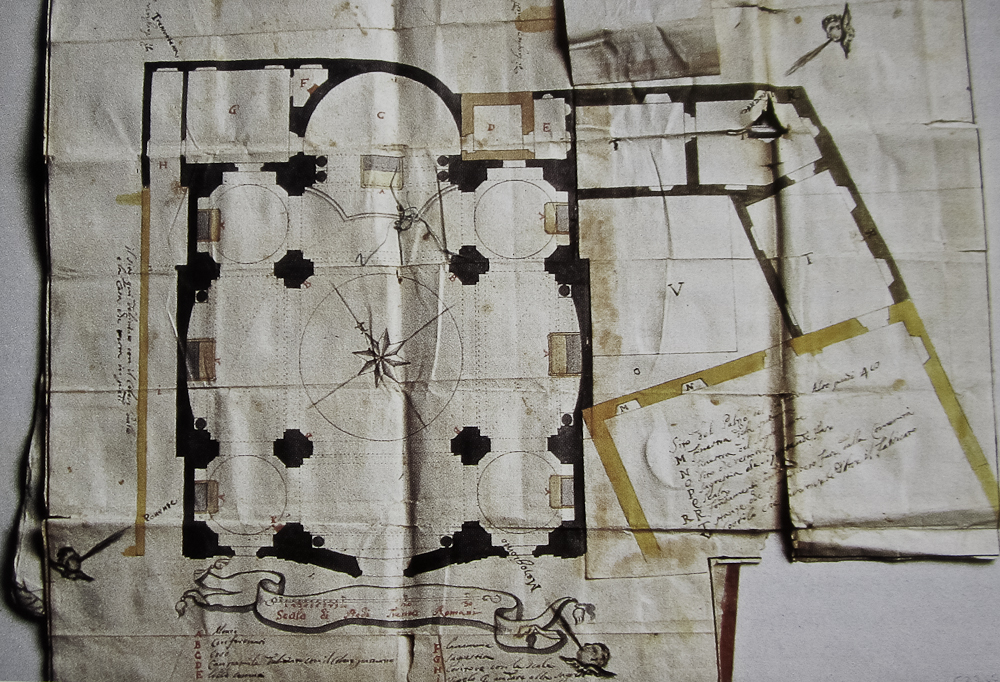

- Progetto della collegiata dell'arch. A. Vici, supervisionato e completato da Vanvitelli, Valvassori e Salvi

Nel '700 l'evento più consistente è la trasformazione urbana realizzata per via della costruzione della nuova chiesa collegiata di S.Pietro. Viene infatti aperta definitivamente la cerchia muraria e la forma chiusa ellittica delle mura si sfalda per fare posto ad un grande tempio con cupola di circa 10m. di diametro e un nuovo campanile al posto di quello del 1500.

La trasformazione, resa necessaria dal nuovo edificio ecclesiale, testimonia dell'evoluzione urbana, non sempre coerente, ma continua e della volontà della comunità di non chiudersi più entro le mura e della tendenza ad aprirsi a dimensioni e spazi nuovi, a costo di sacrificare per l'uso pubblico aree da secoli destinate ad abitazioni.

Nel 1710 viene chiuso fossato sotto le mura, luogo insalubre dove spesso veniva radunato il bestiame, di conseguenza la strada che lambisce a sud sud-est le mura diventa la Via Grande.

Nello spazio antistante la vecchia porta si realizzerà "il muraglione" che serve a diminuire l'eccessiva pendenza della piazza e per rendere meno pericoloso il transito dei carri, questo nuovo manufatto risponde sia a canoni estetici che funzionali per l'uso dello spazio per il "gioco del pallone".

Lungo la nuova arteria che attraversa il paese, nel 1757 viene fondato il teatro condominale La Fortuna.

- Il centro urbano in una mappa di epoca napoleonica

Le trasformazioni ottocentesche sono ben visibili dalle mappe catastali, nella mappa si distinguono le coltivazioni, i giardini e gli orti, alcuni tuttora esistenti, entro la cerchia muraria.

Le varie confisce di beni ecclesiastici compiute attorno al 1807, durante il Regno d'Italia, determinano numerosi passaggi di proprietà sia verso il demanio pubblico sia verso nuove famiglie.

Dal punto di vista demografico, a metà dell'Ottocento, per la prima volta la popolazione di Monte S. Vito raggiunge le 4000 unità, questo incremento si deve anche alla forte intensificazione della culture, particolarmente marcata nella seconda metà del XIX sec.: spariscono le aree boschive e si dimezzano i pascoli, aumentano notevolmente le coltivazioni di viti e alberi da frutta, che ancora oggi contraddistinguono il paesaggio.

Tra i provvedimenti più importanti dello stato unitario, ci furono senza dubbio quelli relativi all'istruzione, visto che nelle Marche pontificie il tasso di analfabetismo era del 70-90%. A fine Ottocento nel territorio di M.S. Vito c'erano due scuole: la scuola rurale di prima classe nel centro storico, la scuola rurale inferiore maschile di terza classe di Borghetto.

- Antica cartolina con vista del centro da Contrada La Croce

All'inizio del Novecento Monte S.Vito si presenta come una realtà fondata sull'economia agricola e sul rapporto mezzadrile. L'agricoltura è l'attività largamente prevalente ed attorno ad essa ruotano gran parte delle attività artigianali, anche il commercio si esprime sopratutto nei mercati settimanali e nelle fiere. Il sistema mezzadrile garantiva una certa stabilità sociale, ma ostacolava ogni innovazione tecnica sia per la forza della consuetudine che per l'assenza di interesse del mezzadro per ogni novità.

Nel 1893 un pugno di giovani dà vita all'associazione "Sole dell'avvenire" primo embrione organizzato della presenza socialista; nel luglio del 1901 la Lega provinciale di Chiaravalle inserì tra le proprie rivendicazioni la "libertà di contrarre matrimonio senza alcuna imposizione padronale" ; nel 1902 venne costituito un Circolo Democratico Cristiano a Monsanvito (sul totale di 11 in tutta la regione) e nel 1911 si costituì a Borghetto un nuovo circolo socialista.

Le elezioni del 1920 sanciscono un completo ribaltamento della composizione del Consiglio Comunale, con una netta affermazione del partito socialista. Viene decisa dal Consiglio Comunale con voto unanime, l'istituzione di un magazzino comunale che potesse provvedere all'acquisto e rivendita di prodotti razionati e di largo consumo a prezzi calmierati, per contrastare gli effetti del carovita conseguenza della guerra appena conclusa.

Durante il ventennio fascista vengono portati a termine alcuni lavori di ristrutturazione e miglioramento negli edifici scolastici sia del capoluogo che rurali, si inizia un piano di lavori per l'illuminazione pubblica, la rete idrica-fognaria e il cimitero.

La posizione del paese, nelle immediate vicinanze della costa e di Chiaravalle, ne fa nel 1943-44 terra di sfollati che aumentano in maniera consistente la popolazione presente. Un rapporto del comando militare tedesco del 1944 indica Monte S.Vito tra i territori in cui si sviluppa la guerriglia partigiana.

Il 20 luglio 1944 segna la liberazione e la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Le immagini e il testo sono liberamente tratti dal libro "Monte San Vito Castello, terra, Comune" edito dal Comune di Monte San Vito e consultabile presso la Biblioteca Comunale.

- Terre Malatestiane

-

Monte San Vito, terra malatestiana.Monte San Vito è da considerare a tutti gli effetti una "Terra Malatestiana", non solo perchè - intorno alla metà del 1300 -, il dominio della Famiglia Malatesta si estese sulle nostre terre e tra la nostra gente, ma sopratutto per la forte eredità culturale ed achitettonica legata ai "Signori di Rimini". Il Palazzo della Famiglia Malatesta, sede della Residenza Municipale di Monte San Vito, rappresenta l'esempio più importante di questo legame; ma non possiamo neppure dimenticare le case ed i palazzi donati alla cittadinanza, nel 1430 circa, una volta cioé che i Malatesta decisero di abbandonare il possedimento. Da un punto di vista geografico, Monte San Vito rappresenta la propagine più meridionale della Signoria dei Malatesta che, dal 1295 al 1528, ampliarono il territorio acquistando centri e castelli in Romagna e nelle Marche e sul versante adriatico e si spinsero anche fino a Brescia e a Bergamo. Tra questi possedimenti ricordiamo Pesaro, Fano, Cesena, Fossombrone, Cervia e Gradara. Proprio a Gradara, nel 1285, Giovanni Malatesta (detto Gianciotto) uccise sua moglie Francesca da Polenta e suo fratello minore Paolo, scoperti nell'adulterio. Questo sfortunato amore fu cantato - e reso immortale - da Dante, nel VI canto dell'Inferno della Divina Commedia. La frase "Amor, ch'a nullo amato amar perdona mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona" è nota a tutti gli innamorati, tanto da destinare la Famiglia Malatesta all'eternità.

Monte San Vito, terra malatestiana.Monte San Vito è da considerare a tutti gli effetti una "Terra Malatestiana", non solo perchè - intorno alla metà del 1300 -, il dominio della Famiglia Malatesta si estese sulle nostre terre e tra la nostra gente, ma sopratutto per la forte eredità culturale ed achitettonica legata ai "Signori di Rimini". Il Palazzo della Famiglia Malatesta, sede della Residenza Municipale di Monte San Vito, rappresenta l'esempio più importante di questo legame; ma non possiamo neppure dimenticare le case ed i palazzi donati alla cittadinanza, nel 1430 circa, una volta cioé che i Malatesta decisero di abbandonare il possedimento. Da un punto di vista geografico, Monte San Vito rappresenta la propagine più meridionale della Signoria dei Malatesta che, dal 1295 al 1528, ampliarono il territorio acquistando centri e castelli in Romagna e nelle Marche e sul versante adriatico e si spinsero anche fino a Brescia e a Bergamo. Tra questi possedimenti ricordiamo Pesaro, Fano, Cesena, Fossombrone, Cervia e Gradara. Proprio a Gradara, nel 1285, Giovanni Malatesta (detto Gianciotto) uccise sua moglie Francesca da Polenta e suo fratello minore Paolo, scoperti nell'adulterio. Questo sfortunato amore fu cantato - e reso immortale - da Dante, nel VI canto dell'Inferno della Divina Commedia. La frase "Amor, ch'a nullo amato amar perdona mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona" è nota a tutti gli innamorati, tanto da destinare la Famiglia Malatesta all'eternità.