|

|

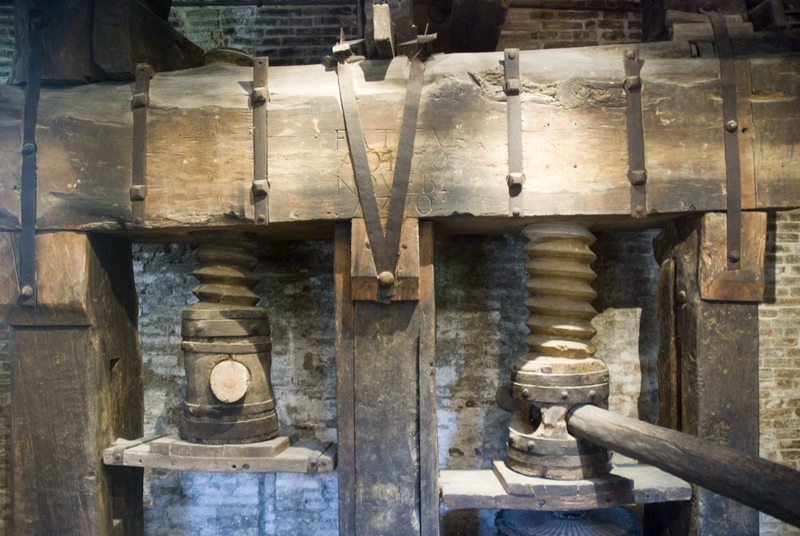

Frantoio storico

Il frantoio risale al XVII secolo e costituisce una preziosa testimonianza di archeologia agricolo-industriale. Posto sull'antica "Via Grande" oggi Via Gramsci nel centro storico, il frantoio costituisce un complesso di notevole interesse storico, non tanto per le proprie caratteristiche architettoniche, che non possono dirsi monumentali o di elevato pregio, quanto piuttosto per la particolarità di essere rimasto nel tempo pressoché inalterato e corredato dalle apparecchiature originali.

Le olive grazie ad un'apertura nel pavimento del magazzino cadevano nella potente e pesante macina di pietra, datata 1688, azionata grazie all'aiuto di animali da tiro. La macina di pietra poggia su un basamento cilindrico in mattoni con estradosso concavo pure in mattoni e piano di usura centrale in pietra, è azionata da un montante verticale di supporto completo di perno superiore a bicchiere in legno e cuni di regolazione ed un perno passante in legno con braccio di azionamento e saettone anche esso in legno. Quello che rimaneva delle olive dopo la frantumazione finiva, a volte con l'aggiunta di acqua calda che aiutava l'estrazione dell'olio, nei fiscoli pressati poi da grosse presse di legno azionate a mano.

Lo stupendo complesso di due presse, datato 1770, costituito da: - tre piedritti in rovere fissati ad una traveazione in rovere di imponente dimensione, i montanti presentano una scannellatura centrale sulle facce a due a due prospicienti, così da consentire lo scorrimento del ripiano di compressione mobile in legno, impedendone però la rotazione su piano orizzontale. Tali piedritti che si prolungano fino al fondo della fossa, sono fissati a terra con staffe di ferro e rinforzi in legno, così da impedire il sollevamento del complesso in seguito al contrasto determinato dall'azionamento delle parti rotanti; - grossa trabeazione, robustamente fissata ai piedritti mediante staffe metalliche a cavallotto, che presenta, al centro di ogni portale, una filettatura femmina passante ricavata nel massello della trabeazione stessa; - elementi-bullone, in legno anche essi, filettati, inseriti nelle filettature femmine di cui sopra, con terminale inferiore in massello cilindrico, dotato di due fori passanti ortogonali e rinforzati da cerchiature metalliche, atti a ricevere i bracci cilindrici di azionamento, collegati ai citati ripiani di compressione.

L'olio che ne usciva colava in fosse poste in corrispondenza di ciascuna pressa, incassate rispetto al piano del pavimento di oltre un metro, destinate ad alloggiare appositi bigonci atti a raccogliere l'olio di spremitura ancora misto all'acqua di vegetazione. Tali fosse sono ricoperte da botole in assiti di legno, sollevabili ed anta, le quali una volta richiuse, ricostruiscono la continuità del piano di calpestio. Il liquido composto quindi da olio ed acqua veniva versato o in grandi vasche di pietra o in capienti giare, con il passare delle settimane per affioramento veniva prelevato l'olio dalle vasche, mentre invece nelle giare dopo mesi veniva liberato il foro posto nella parte inferiore della stessa dal quale veniva fatta uscire l'acqua, al termine della fuoriuscita dell'acqua e dopo tanta fatica, si aveva finalmente l'olio.

Recentemente, grazie ad un contributo concesso dalla Regione Marche, è stato recuperato e restaurato, quindi trasformato in museo per fini turistici, ma soprattutto per testimoniare la vocazione di Monte San Vito alla produzione di olio d'oliva di pregevole qualità.

Fotografie di Romina Aguzzi del Circolo Fotografico Avis di Chiaravalle |